【一定要大量读书】在悬疑迷宫里打捞大唐的文化基因

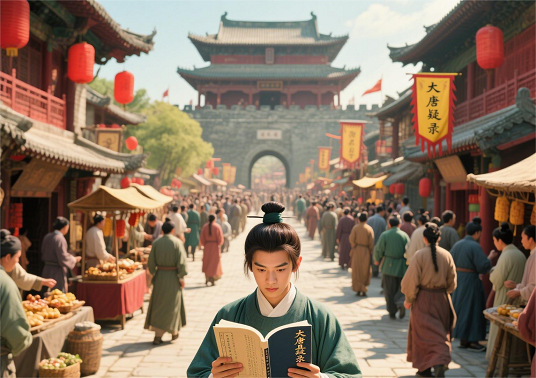

第一次翻开《”大唐悬疑录” 之中国文化悬疑文学》时,我完全没想到会被卷入一场跨越千年的文化迷局。那些在史书中静静躺着的科举制度、茶道典籍、书法真迹,在作者的笔下突然化作了悬疑故事的经纬线,编织出一张既陌生又熟悉的大唐图景。当最后一页书签滑落在泛黄的纸页间,我才惊觉:原来历史的肌理里,藏着比虚构故事更扣人心弦的悬疑基因。

文末获取电子书地址

一、当历史细节成为悬疑的密码

这本书并非传统意义上的历史小说,而是将唐代的文化密码拆解重组,嵌入悬疑叙事的骨架。作者像一位高明的匠人,从《新唐书》《唐会要》等典籍中挑选出科举制中的 “公卷制”、宫廷茶宴的 “分茶法”、书法史上的 “飞白体” 等细节,让它们成为推动剧情的关键道具。比如在《兰亭序密码》篇中,王羲之的传世名作不再是博物馆里的展品,而是承载着政治阴谋的密信载体,每一处笔墨的枯湿浓淡,都暗藏着解开谜局的线索。

书中对唐代科举制度的呈现尤为精彩。当现代读者以为科举只是 “朝为田舍郎,暮登天子堂” 的励志剧本时,作者却揭开了 “公卷制” 的复杂面纱 —— 考生考前需向达官贵人呈送自己的作品集,这种制度设计在催生文学繁荣的同时,也为权力寻租留下空间。小说里的主人公正是在调查科举舞弊案时,发现每份考生卷宗的背后,都纠缠着诗赋才华与政治博弈的暗线,让千年前的选官制度不再是冷冰冰的制度条文,而是充满人性温度的生存战场。

二、文化悬疑中的现代性叩问

读这本书时,总会产生一种奇妙的时空错位感。表面上看,故事里的人物在为科举名次、宫廷权斗、家族秘辛而奔波,但字里行间却藏着对现代社会的隐喻。比如书中对 “信息茧房” 的古代演绎:在没有印刷术的唐代,知识传播依赖手抄典籍,少数人对典籍的垄断形成了天然的信息壁垒,这与当代社交媒体时代的信息圈层化形成有趣呼应。当主人公在长安街头的书肆间奔波,试图拼凑散落的典籍残页时,像极了现代人在海量信息中寻找真相的模样。

更值得玩味的是对 “文化传承” 的思考。书中的反派角色往往并非单纯的恶人,而是文化偏执狂 —— 有人为了保护茶道古法,不惜制造连环命案;有人为了维护书法正统,对创新书体的传人赶尽杀绝。这种对文化纯粹性的极端追求,在今天看来颇具警示意义。当我们在短视频里围观 “复原唐代妆容”、在直播间抢购 “非遗手作” 时,是否也该想想:真正的文化传承,究竟是像书中反派那样固守所谓 “正统”,还是如主人公般在破解谜团的过程中,让古老智慧与现代思维产生共振?

三、叙事诡计里的长安烟火

这本书的文学魅力,还在于将宏大的历史背景化作可触摸的生活细节。作者没有停留在史书中的帝王将相,而是将镜头对准了长安城里的小人物:科举落第的寒士、街头卖胡饼的商人、宫廷里的茶博士、书肆中的抄书人。这些在正史中连名字都留不下的角色,在悬疑故事里却成了不可或缺的拼图。比如那位能从茶汤泡沫中读出文字的茶博士,他的 “分茶” 绝技既是破案的关键,也让我们看到唐代市井生活中的技艺美学。

叙事手法上,作者擅长用 “双线并置” 制造张力。一条线是主人公的现实探案,另一条线是历史人物的往事回溯,两条线在某个文化符号(如一幅古画、一本茶经)处交汇,形成时空的互文。比如在《璇玑图密码》篇中,现代学者对苏蕙璇玑图的破译,与唐代女子在战乱中通过回文诗传递情报的往事交织,让一件古代工艺品不再是静态的文化标本,而是承载着女性智慧与情感的生命体。这种叙事策略,既满足了悬疑小说的解谜快感,又让文化元素自然融入情节肌理,避免了生硬的知识堆砌。

合上书时,窗外的夜色已深,手机屏幕上正弹出 “唐代妆容教程” 的推送。比起那些精致却略显空洞的文化复刻,书中那些带着历史褶皱的悬疑故事,似乎更能让人体会到传统文化的鲜活生命力。当我们抱怨现在的文化传播要么流于表面,要么太过学术时,这本书证明:真正的文化传承,从来不需要板起面孔的说教,它可以藏在一个扣人心弦的谜局里,躲在一段充满张力的对话中,甚至就藏在古人喝茶时碗底的一道茶痕里。

或许,这就是文化悬疑文学的魅力:它让我们在追逐真相的过程中,不经意间触碰到历史的体温。那些曾经躺在典籍中的制度、技艺、思想,在悬疑叙事的重构下,变成了可以参与、可以体验、可以思考的文化密码。当最后一个谜题解开时,留在我们心中的,不仅是故事的结局,更是对中华文明博大精深的又一次惊叹 —— 原来,我们的文化基因里,从来都不缺少悬疑的智慧、解谜的勇气,以及在历史长河中不断寻找真相的永恒渴望。下次当你翻开一本史书,或许会突然想起这本书的启示:每一个历史细节背后,都可能藏着一个等待被破译的文化谜局,而我们,永远走在解谜的路上。

电子书分享链接:https://pan.quark.cn/s/451d8ce36e7b

【一定要大量读书】在悬疑迷宫里打捞大唐的文化基因